2024年07月23日(火)

2024年03月03日(日)

2月17日(土)の脳卒中ケア研究会は、昨今の感染状況並びに医療現場の対応状況を鑑み、急遽「完全オンライン」に変更して開催しました。皆様にはご理解をいただきましたこと、感謝申し上げます。

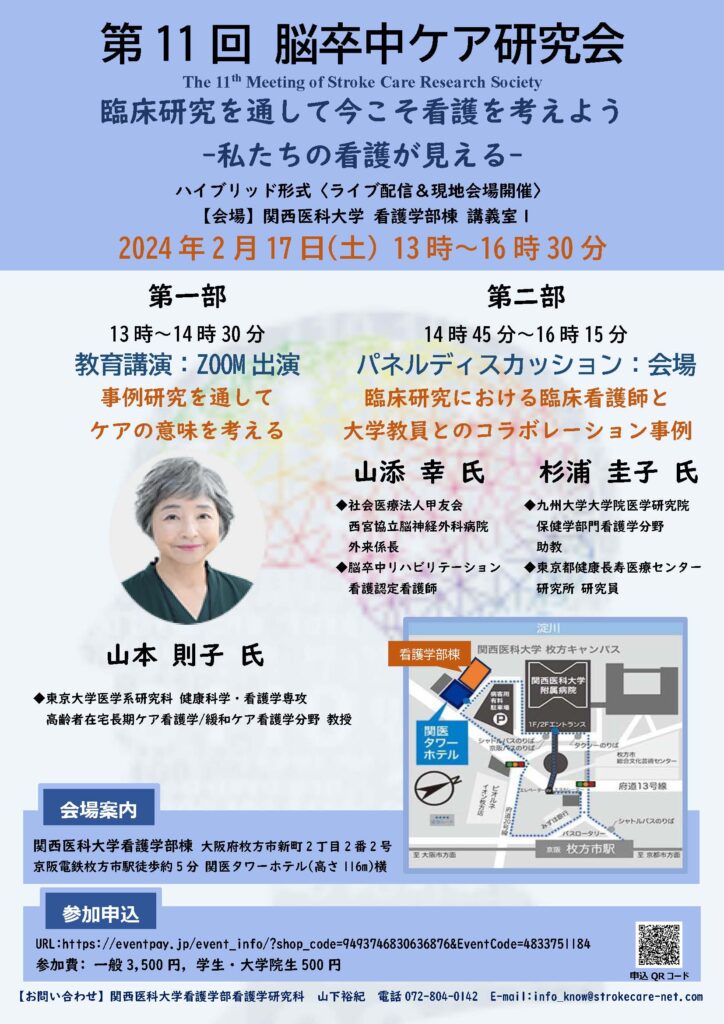

さて、今年の研究会テーマは「「臨床研究を通して今こそ看護を考えよう ―私たちの看護が見える―」でした。

【教育講演】では東京大学医学系研究科の山本則子先生が「事例研究を通してケアの意味を考える」というテーマで、看護師の日々行っている「優れた実践を可視化」し、優れた対人援助実践の知を共有可能にするためには、「事例研究」という研究手法はもっとも効果的であるとのお話がありました。山本先生の提唱する「事例研究」は、これまでのような患者の症例報告ではなく、看護師の実践を主体として実践の意味を探求します。そのために、山本先生は新たな研究方法論を打ち立て、看護実践者との共同研究のあり方、研究結果の公表の具体例の説明と共に、学術性の担保に向けた取り組みなどを紹介頂きました。実践知を可視化する研究方法としてかなり興味が沸きました。看護実践の中に専門職性を表現できるという期待感でワクワクしている自分を感じていました。改めて、看護実践の可視化に向けて臨床と研究者が一体となって取り組んでいくことの重要性を認識しました。

山本則子氏(東京大学)

山本則子氏(東京大学)

事例研究:

大竹泰子,野口麻衣子,野原良江,山本則子(2017):最期の療養場所に関する意向の相違を抱えた家族に対する訪問看護師による意思決定支援,日本家族看護学研究,第23巻,第 1 号.

総説:

山本 則子(2019):特集 「気づき、学び、元気になる事例検討会を開こう」なぜ看護師は「事例」から学ぶのか?—現場で行なう事例検討会の意義と可能性,訪問看護と介護,24巻,3号.

【パネルディスカッション】では、「臨床研究における臨床看護師と大学教員とのコラボレーション事例」について研究活動のプロセスを脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の山添幸氏(西宮協立脳神経外科病院)と杉浦圭子氏(九州大学)によって取り組みが紹介されました。研究活動の主体は山添氏であり、杉浦氏は山添氏の頭の中の様々な考えを整理するように「問い」を発し、それを受けて山添氏は思いのたけを「語る」。つまり、「問い語り」を繰り返して次第に研究の軸が明確になり研究計画書が作成されました。その後も、データをどのように分析するか、結果をどのように表現するか、LINEを使って話し合い、当初21枚あった発表用のスライドは14枚に整理されるなど、互いの思いを突き合わせ、山添氏が臨床の煩雑さに追われ心折れそうになっても、それを冷静に受け止め、常にポジティブに伴走していた杉浦氏との共同作業の様子が紹介場面から見えました。

参加者からは、臨床家と研究者との関係性が重要で、日ごろから臨床家と研究者との交流が共同研究に発展していく環境づくりが最も大切という意見や関係性ができれば、LINEやZOOMを効果的に使い、コラボレーションした研究活動がより発展することへの期待もできるのではないか、といった意見もあり、コロナ禍で獲得した新たなコミュニケーション手段に可能性の期待も広がりました。

臨床家と研究者が研究活動における強みを生かし補完的協働ができる環境やシステムを構築していく必要も議論され、本研究会の今後の活動にも大きなヒントを与えてくれる多くの意見が提案されたディスカッションで幕を閉じました。

杉浦 圭子 氏

山添 幸 氏

2024年02月09日(金)

【緊急告知】

開催まで2週間を切っておりますが、急遽開催形式を「完全オンライン」とさせていただきます。

理由は、コロナ感染症の緩やかな拡大傾向を鑑み、医療関係者の皆様にとって最善の対策を講じることが必要と考えた次第です。

急遽の変更をご理解いただきますように何卒よろしくお願い申し上げます。

最後に、第11回脳卒中ケア研究会は

「完全オンライン」での開催となりますが、内容の変更は致しません。皆様と共にに考え、学ぶ機会となるように精一杯努めてまいります。

脳卒中ケア研究会

事務局

2023年10月13日(金)

来年の話をすると、鬼が笑う?かもしれませんが、来る2024年2月17日(土)に第11回脳卒中ケア研究会を開催します!

今回は、オンラインで東京大学の山本則子先生をお招きし、現場の看護職と研究職が協働して、看護研究を行っているプロセスについてお話しいただきます。

ご興味がある方は、ぜひとも以下のURLから、お申し込みください!

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9493746830636876&EventCode=4833751184

たくさんのご参加をお待ちしております。

2023年09月26日(火)

STさんで失語症のオンラインリハなど様々な活動をなさっている方がいらっしゃいます。

NPO法人Reジョブ大阪では、失語症・

ぜひご覧頂ければと思います。